Начиная с 1989 года «большая алия» привела в Израиль порядка миллиона репатриантов из стран бывшего СССР/СНГ. Были, впрочем, и избравшие другое направление — США и Германию. Массовый приток в ФРГ выходцев с постсоветского пространства обусловил кардинальную трансформацию еврейской общинной жизни в этой стране — как качественную, так и количественную. Если в момент объединения ГДР и ФРГ здесь в совокупности проживали около 31 тысячи евреев, то к 2007 году благодаря упрощенной процедуре иммиграции их численность превысила 100 тысяч.[1] И это лишь данные официальной статистики. По подсчетам же еврейских организаций Германии, русскоязычное еврейское население страны может составлять почти 300 тысяч.[2]

Результатом стал всплеск еврейской общинной жизни и ее институционализация. Вместе с тем разность традиций, менталитета, уровня религиозности и даже языка общения привели к напряженности между старыми и новыми членами общины. С другой стороны, и у самих выходцев из бывшего СССР/СНГ не репатриация, а эмиграция, но осуществленная на основании принадлежности к еврейству, спровоцировала кризис идентичности. По разным причинам они, покидая страну рождения, сделали выбор в пользу «нового галута», а не «исторической Родины».

Теоретические рамки

Термин «галут» в классической трактовке означает пребывание евреев вне своего национального дома в период с разрушения Второго Храма до провозглашения Государства Израиль[3]. Его характерной чертой является вынужденность изгнания. С возникновением государства Израиль «старый галут» трансформировался в диаспору, принадлежность к которой уже не воспринимается как нечто исключительно негативное[4]. Исходя из этого, понятие «галут» можно считать в современных реалиях устаревшим.

Однако, согласно иной точке зрения, следует различать сам факт вынужденного изгнания и ощущение такового. В этом контексте термин «галут» имеет право на существование[5] (несмотря на отрицательную семантику этого слова, из-за чего в иврите для обозначения современной еврейской диаспоры предпочитают употреблять слово «рассеяние» — тфуцот). Термин «галут» чаще всего возникает в политических дебатах, посвященных проблеме ассимиляции, но сохраняет актуальность и для евреев диаспоры, нередко ощущающих свою отчужденность. При этом фактор насильственности изгнания играет все меньшую роль. Речь идет уже о сознательном выборе, совершенном при наличии национального дома. Так формируется своего рода «новый галут», отражающий уже не физические барьеры в процессе возвращения на «историческую Родину», а совокупность обстоятельств иного рода, на основании которых проживание вне ее пределов, несмотря на ряд негативных факторов, кажется приемлемым.

В этом смысле принципиальна модель взаимоотношений евреев диаспоры и Израиля. Здесь возможны три варианта: сосуществование, восприятие еврейского государства в качестве духовного центра или постепенное исчезновение диаспоры путем переселения всех евреев на «историческую родину»[6]. Последняя модель встречается все реже, в то время как две другие функционируют в различных государствах. При этом для сравнительно небольших по численности европейских еврейских общин характерен второй вариант, в то время как крупные диаспоры, например, американская, предпочитают первый[7].

В контексте настоящего исследования важно также соотнести понятия репатриация и эмиграция. Последний термин все чаще применяется по отношению к выходцам из СССР/СНГ, переселившимся в Израиль. Таким образом, авторы подчеркивают, что основным мотивом для выбора страны проживания было не возвращение на «историческую Родину», а совокупность иных факторов, в том числе экономических. Вместе с тем иммиграция русскоязычных евреев в Германию демонстрирует разность мотивов различных групп еврейского населения, где рациональные факторы, в том числе, экономические, определили выбор в пользу продолжения существования в диаспоре, а не еврейском государстве.

Исследователи, рассматривающие русскоязычных израильтян как иммигрантов, упирают и на то, что термин репатриация применим исключительно к лицам, вынужденно покинувшим страну рождения, а затем восстановленным в правах. Другими словами, люди, никогда не проживавшие в стране, могут лишь иммигрировать в нее, но не вернуться.[8] Однако алия в Израиль — не единственный в своем роде пример воссоединения с «исторической Родиной», на которой ты никогда не был. Германия также имеет опыт репатриации русскоязычных немцев с территории бывшего СССР, которые во многом столкнулись с теми же проблемами, что и «русские» в Израиле. При этом в современной ФРГ они зачастую оказываются ближе к русскоязычным евреям по многим аспектам (особенно политическим), чем немецкие евреи.

Факторы миграции

Важнейшая составляющая исследования любого миграционного процесса — анализ причин, его запустивших. Особое значение эти причины играют в случае перемещения больших по численности групп. Традиционно выделяют выталкивающие и притягивающие факторы, среди которых — экономические соображения, государственная политика в той или иной сфере, вопросы безопасности и конфликтогенный потенциал региона проживания. Все эти аспекты в разной степени имели значение для русскоязычных евреев бывшего СССР/СНГ, выехавших в Германию. Нельзя сбрасывать со счетов и уникальные особенности, ставшие следствием непростого исторического прошлого немецкого и еврейского народов.

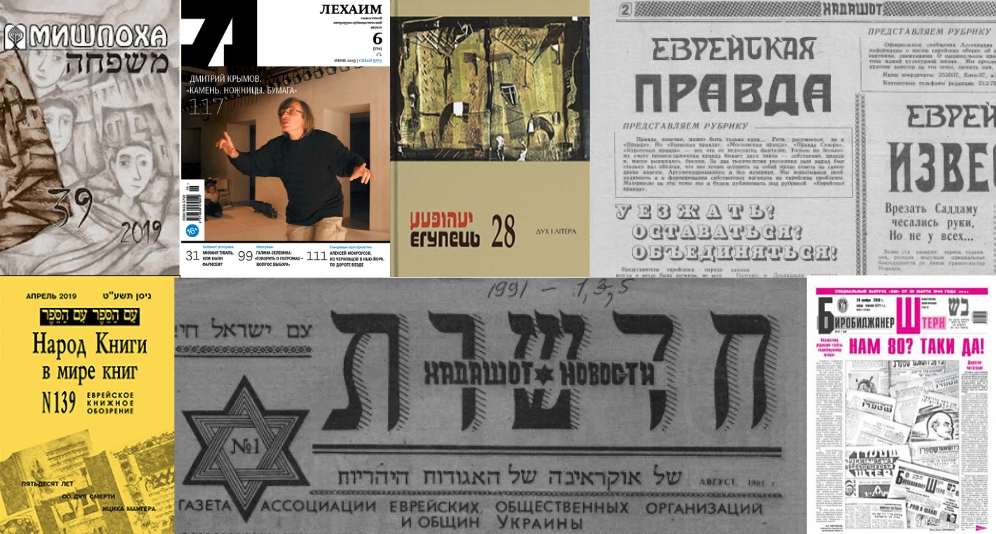

В качестве «удобной» версии, позволявшей лоббировать прием «русских» евреев, Центральный совет евреев Германии избрал рост антисемитизма в стране исхода. Действительно, в период Перестройки и распада Советского Союза СМИ изобиловали публикациями, посвященными этой проблеме. Только по опубликованной в 1992 году статистике «Международной еврейской газеты», такие материалы были зафиксированы в 47 российских газетах и 7 журналах[9]. С одной стороны, в начале 1990-х заметно возросло количество публикаций антисемитской направленности в российской прессе. Самой известной стала, пожалуй, опубликованная «Правдой» в мае 1993 года статья Д. Герасимова «Сатанинское племя. Кто стоит за убийцей иноков?» о практике ритуальных убийств, сохранившейся, по мнению автора, у хасидов[10]. С другой стороны, западные издания охотно писали о том, что триада «Перестройка — Гласность — Ускорение» запустила в обществе процессы, в итоге усилившие антисемитизм[11]. В качестве примеров упоминался рост популярности националистических организаций, особенно НПФ «Память», а также распространение стереотипов о засилье евреев во власти и их влиянии на экономику. Эти стереотипы в своем «Разговоре с антисемитом» суммировали Л. Гозман и А. Эткинд, приводя контраргументы, позволяющие консолидировать российское общество в критический для него момент[12].

Как относительно высокая рассматривалась и угроза физического насилия, подпитываемая риторикой ненависти. Впрочем, даже американские исследователи подчеркивали, что речь идет о единичных случаях, а не масштабной кампании. Надо сказать, что в зарубежных публикациях отмечалось, что точной статистики антисемитского насилия нет, поскольку подвергшиеся нападению редко обращались в правоохранительные органы[13]. В целом антисемитизм хотя и присутствовал, но не являлся основным мотивом эмиграции. Во-первых, с точки зрения безопасности, теоретически предпочтительнее был вариант отъезда в Израиль, который и был создан для обретения уязвимыми евреями из «галута» своего национального дома, где антисемитизм им точно не угрожает.

Во-вторых, объединенная Германия в 1990-е годы оказалась далеко не самым спокойным местом. Воссоединились две страны, одна из которых признала претензии еврейского народа и выплачивала репарации, искупая вину нацистского режима, а вторая отказалась от этого, объясняя, что не считает себя правопреемницей Третьего рейха. Объединенная Германия столкнулась с необходимостью выработки единого подхода в оценке своей непростой истории. При этом некоторые утверждали, что ответственность страны перед евреями не может быть вечной. Так, например, полагал член ХДС Ш. Хайтманн, претендовавший в начале 1990-х годов на пост президента[14]. Подобные политические дебаты, разумеется, отразились на настроениях в обществе.

Таким образом, антиеврейские настроения, набравшие популярность на излете советского периода, не могут считаться решающим фактором эмиграции, а если говорить о безопасности, то первостепенное значение имели иные ее аспекты. Прежде всего, экономический, понимаемый в широком смысле, — не только как возможности отдельно взятого человека, но и как потенциал страны. Поэтому стабильная Германия в спокойной Европе в представлении потенциальных иммигрантов явно имела преимущества перед Израилем, расположенным в конфликтном ближневосточном регионе.

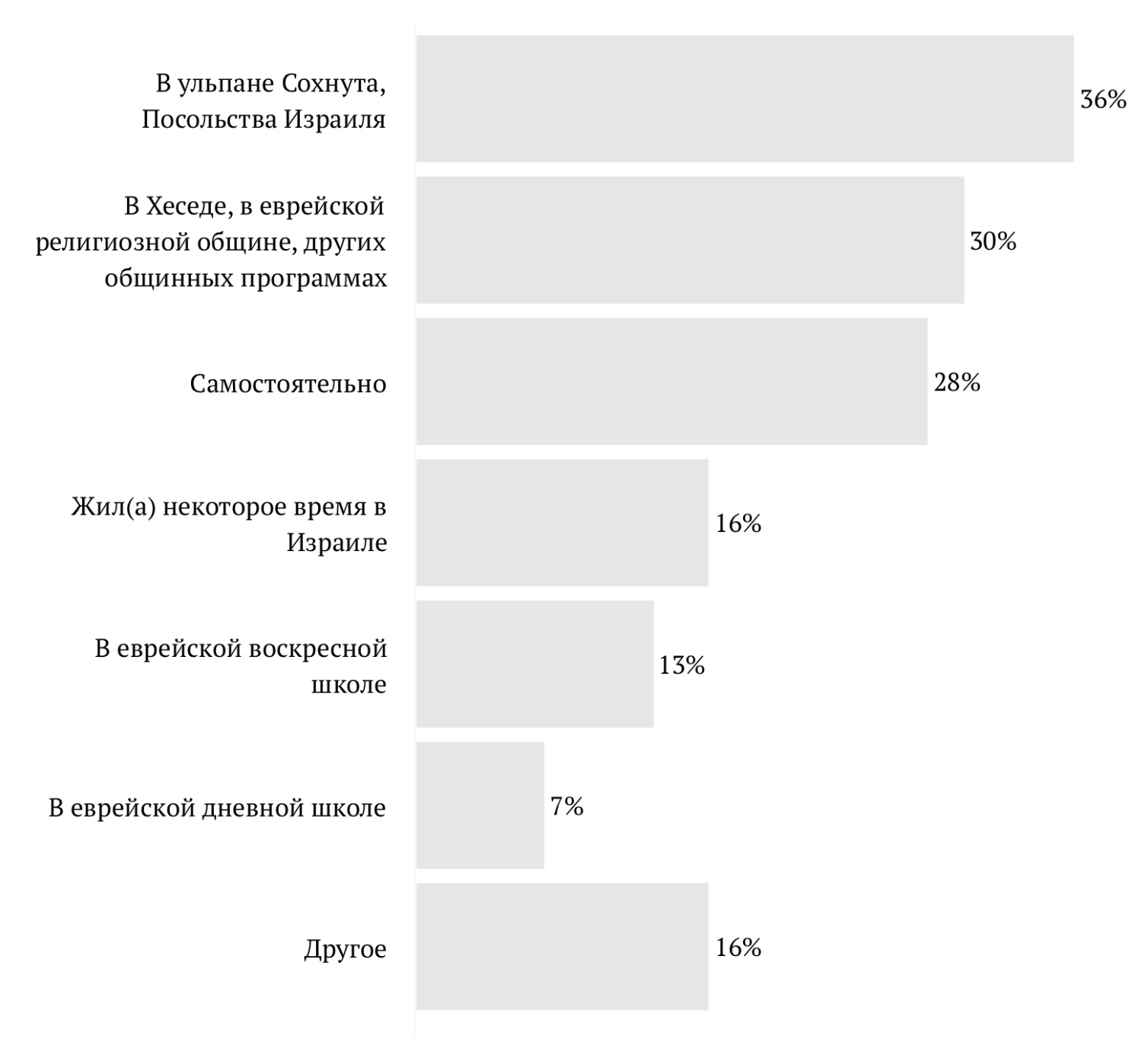

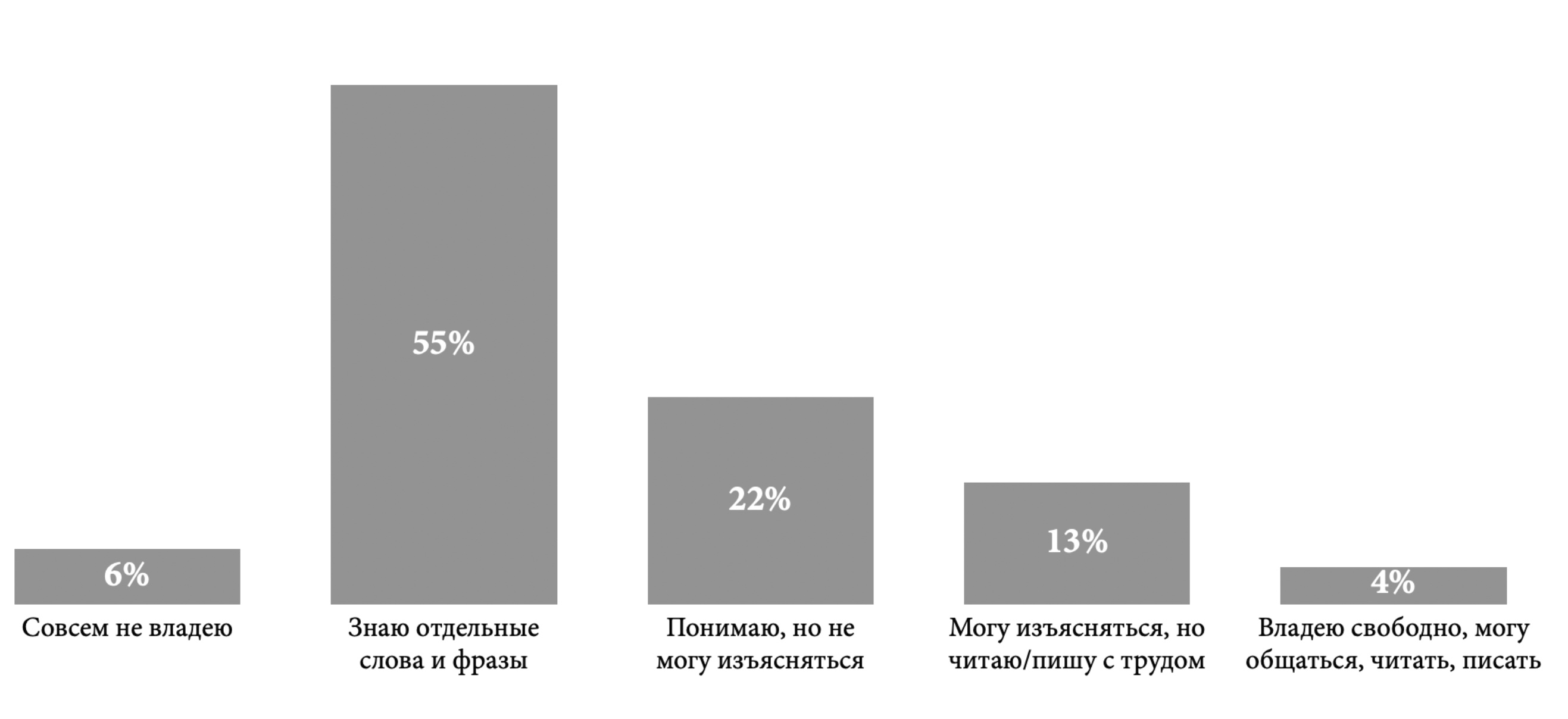

Возраст русскоязычных евреев, выехавших в Израиль и Германию, существенно разнится. Если в первом случае он в среднем равнялся 33 годам[15], то во втором превысил 44 года. Это породило две основные проблемы в интеграции, в дальнейшем предопределившие изменения, внесенные в миграционное законодательство. Во-первых, далеко не все оказались готовы к овладению немецким языком на уровне, позволяющем рассчитывать на высококвалифицированную работу в своей сфере. Согласно данным исследования Фонда Бориса Немцова, проведенного в 2016 г., для 74% евреев-выходцев из бывшего СССР русский является основным языком домашнего общения[16]. Это объясняется, прежде всего, незнанием немецкого языка представителями старших поколений. Социальные работники, психологи и волонтеры из земли Северный Рейн — Вестфалия отмечают, что из-за низкого уровня владения языком иммигранты старшего возраста, как правило, нуждаются в переводчиках, в роли которых часто выступают их дети и внуки, а еврейские общины Кельна и Дюссельдорфа запустили русскоязычную «горячую линию»[17]. Во-вторых, процесс признания диплома в Германии оказался крайне сложен, поэтому для многих основным средством существования стали пособия. В результате, с 2005 года действует иная система, основанная, главным образом, на перспективах интеграции в новое общество, где ключевыми критериями стали владение немецким языком и возраст.

Институциональные и географические рамки

Согласно распространенной точке зрения, еврейская жизнь в ГДР была крайне ограничена, а местные евреи либо соглашались на подобные правила игры, либо бежали в Западную Германию, как это сделал, например, первый председатель Объединения еврейских общин ГДР Ю. Мейер. Спорадические всплески внимания к различным аспектам еврейской темы — от компенсаций жертвам Катастрофы до попытки нормализовать отношения с Израилем, предпринятой перед объединением Германии, серьезно ситуацию не меняли. Однако именно в ГДР началась история приема русскоязычных евреев.

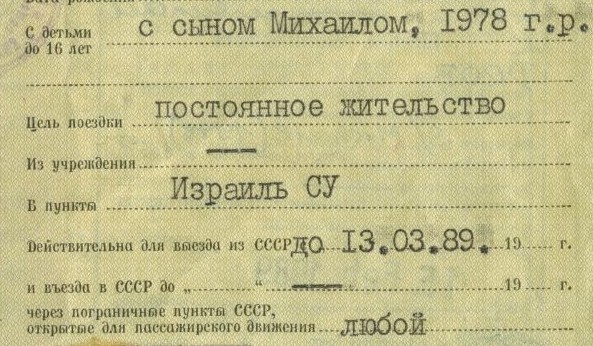

Последние, будучи гражданами СССР, имели возможность попасть лишь в Восточную Германию, где обращались за помощью в еврейскую общину Восточного Берлина. В результате, в июле 1990 года Совет министров ГДР принял постановление, разрешавшее прием советских евреев[18]. Впрочем, продолжалась эта практика менее трех месяцев, а после объединения страны вопрос вновь вынесли на рассмотрение правительства. В итоге в январе 1991 года был утвержден порядок, действовавший вплоть до 2005 года.[19] Примечательно в этом процессе и то, что выбор русскоязычных евреев в пользу диаспоры (или «нового галута») привел к разногласиям между Германией и Израилем.

Несмотря на то, что своего рода воротами в Германию для русскоязычных евреев послужила именно ГДР, на ее территории они оставаться не желали. Статистика расселения евреев в Германии до и после объединения показывает, что географические центры проживания общины в целом не изменились. Впрочем, усматривать в этом идеологические причины нет оснований. С одной стороны, даже в 1990-м, когда в ГДР решили принимать советских евреев по «гуманитарным причинам», речь о социалистическом братстве уже не шла, поэтому власти, не упоминая СССР напрямую, не скрывали, что прибывающие евреи подвергались преследованиям[20].

С другой стороны, подход мигрантов в уже объединенной Германии к выбору местожительства в целом совпадает с предпочтениями русскоязычных евреев и мотивирован, главным образом, экономическими соображениями. Так, например, существенный рост численности еврейской общины в 1989 — 2007 гг. наблюдался в Нижней Саксонии, при этом она же в целом приняла большое количество новых граждан[21].

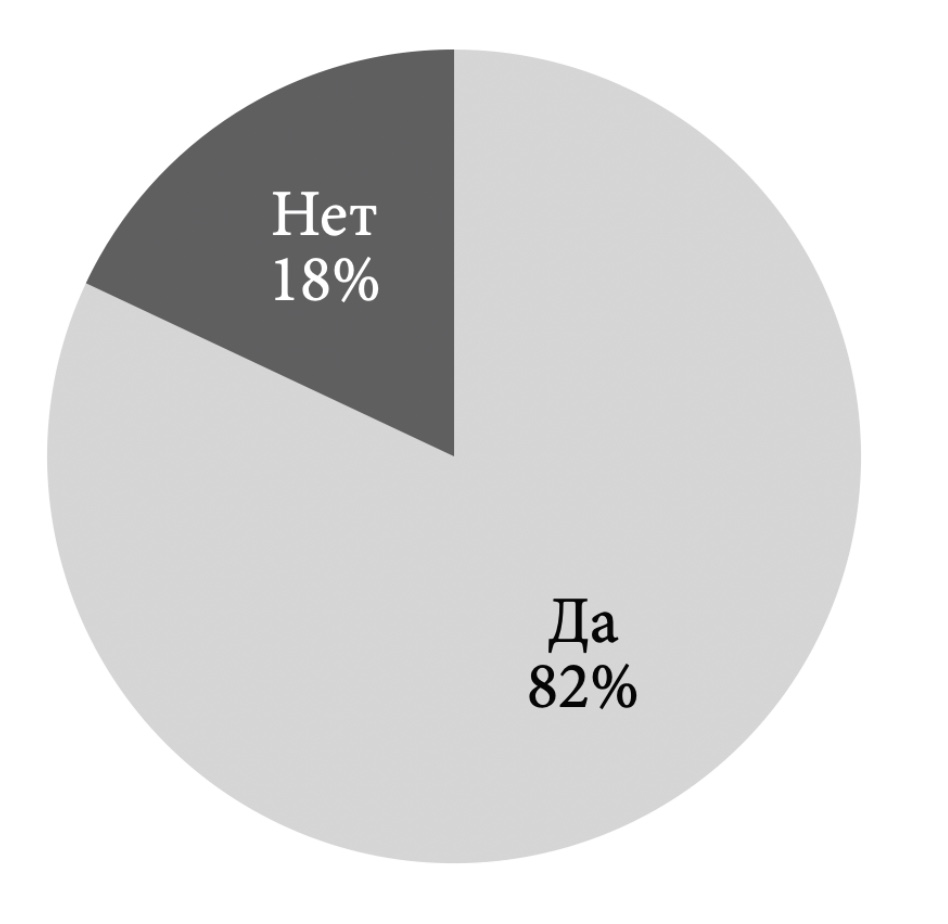

Массовый приток русскоязычных евреев в Германию привел к тому, что в стране сложились условия для восстановления общинной жизни на уровне, существовавшем до Второй мировой войны. При этом общинные структуры, лоббировавшие перед правительством прием русскоязычных евреев, сделали акцентом своей деятельности интеграцию вновь прибывших, включая программы изучения немецкого языка. Сегодня в стране порядка 100 еврейских организаций, большинство которых ориентируют свои программы на «русских» членов, включая языковую составляющую[22]. Данный факт нередко становится поводом для критики, а также отказа от посещения общин немецкими евреями, хотя еще в начале 1990-х годов они ставили перед собой иные задачи.

В общинных структурах, где сосуществуют представители разных сегментов еврейского населения Германии, заметна стереотипизация русскоязычных, которых обвиняют в импорте коррупции и исламофобии. В первом случае речь идет о фальсификациях в ходе голосования в общине Берлина. В 2016 году подозрения в манипулировании результатами выборов были выдвинуты против главы общины Г. Йоффе. В ряде СМИ эта история иллюстрировала тезис о том, что «русских нельзя приучить к демократии»[23], хотя главного фигуранта расследования можно назвать «русским» с большой натяжкой, поскольку Йоффе родился в Израиле в семье выходцев из Латвии. Впрочем, как объяснил в комментарии по поводу другого скандала в Берлинской общине, связанного с распределением поступающих ей от государства средств, экс-лидер организации А. Мейер, проблема русскоязычных евреев заключается не в их коррумпированности как таковой, а в том, что они позволяют собой так управлять[24].

Во многом схожую ситуацию сегодня переживает Литва, где руководство еврейской общины обвиняют в недобросовестности в процессе принятия решений. На фоне недовольства этой структурой растет интерес к другим объединениям, таким, как Litvak World, делающим акцент на интеграции евреев-литваков[25]. Соответственно, не исключена заинтересованность русскоязычных евреев Германии к поддержанию связей в рамках «русского» мира Европы, Америки, Израиля и постсоветского пространства. К организациям такого рода можно отнести, например, Всемирный форум русскоязычного еврейства. Фиксируется также интерес к объединениям русскоязычных выходцев из СССР/СНГ в целом, независимо от еврейского компонента[26]. Впрочем, опыт двух государств в полной мере сравнивать нельзя, поскольку в Литве триггером выступили конкретные шаги правительства, касающиеся реституции еврейской собственности и обеспечившие утверждение в 2011 году закона о компенсациях. В Германии же ситуация стала следствием неудач в процессе интеграции «русских» евреев.

Еще одной характеристикой, приписываемой русскоязычным евреям в Германии, является их исламофобия, заметная и в еврейских общинах с доминирующим «русским» участием. Основана она на предположении, что, поскольку арабы добиваются уничтожения Израиля, то они враждебны евреям и за его пределами, в том числе в ФРГ[27]. Отчасти подобные взгляды разделяют и русскоязычные израильтяне, что подтверждают опросы 1990-х гг. Большинство репатриантов из СССР/СНГ уже прибыли в Израиль с этими установками, сформированными как под воздействием советской политики на Ближнем Востоке, так и на основе опыта взаимоотношений с арабами, учившимися в местных вузах[28]. Аналогичные взгляды могли быть характерны и для выехавших в Германию.

Впрочем, переносить этот опыт в целом на еврейские общинные организации некорректно, особенно в нынешних реалиях. Зачастую представители общин придерживаются прямо противоположной позиции, предостерегая от «заигрывания с правыми популистами»[29]. С другой стороны, нельзя сказать, что угроза, исходящая от выходцев с Востока, не волнует не-русскоязычных евреев. Для них она тоже актуальна, однако высказывать подобные взгляды не принято, но при необходимости можно подать их как запрос отдельного сегмента населения с противоречивой репутацией.

Культурные и религиозные аспекты

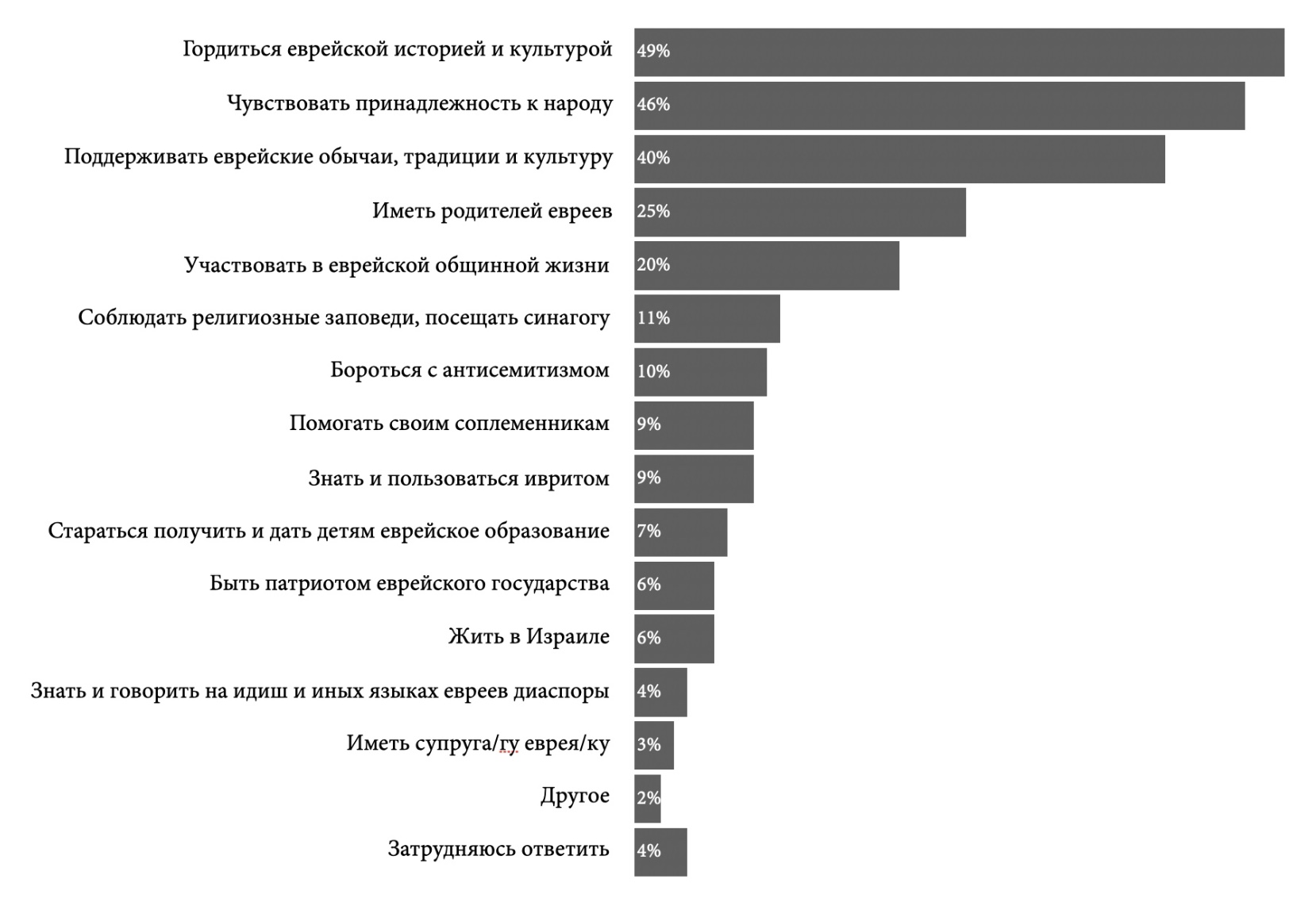

Русскоязычные евреи, претендовавшие на выезд в Германию, должны были подтвердить свою национальную принадлежность. Зачастую в этом помогала «пятая графа» советских документов, удостоверяющих личность. Парадоксальным образом то, что являлось «стеклянным потолком» для нескольких поколений евреев СССР, неожиданно стало «билетом в лучшую жизнь». Впрочем, было здесь одно «но», связанное с тем, что еврейство в советских документах не обязательно коррелировало с вероисповеданием. Причем, не учли это не только иммигранты, но и принимающая сторона, заинтересованная в обновлении общинной жизни за счет выходцев из СССР/СНГ. Собственно, так и возникла линия разлома, суть которой определялась просто: те, кто считались евреями в СССР, не обязательно были евреями по Галахе.

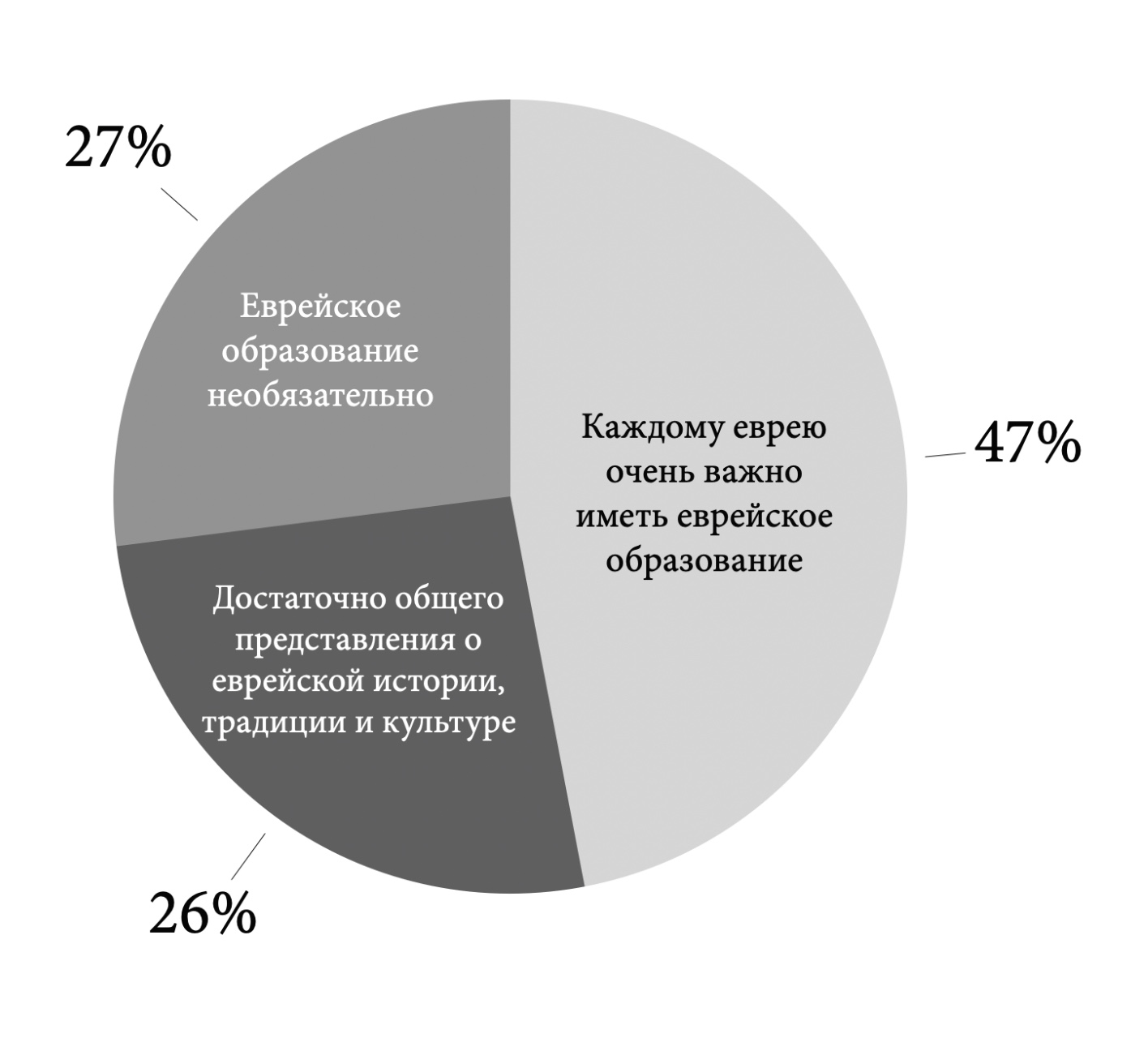

Отсюда и основные претензии немецких евреев к «русским», а именно: не соблюдение кашрута и других установлений иудаизма. Это могло остаться личным делом каждого, если бы не привело к полной смене парадигмы общинной деятельности. Для полноценного восстановления общин русскоязычные евреи и были нужны Германии, однако речь изначально шла о возрождении еврейской жизни, обычаями и традициями напоминавшей существовавшую до Катастрофы. Русскоязычные евреи, наоборот, пытались реконструировать свой мир, где религии отводилось далеко не первое место.

Традиционно эту проблему рассматривают на примере еврейской общины Берлина, где «русским» вменяется в вину то, что они превратили ее в свой «культурный клуб»[30]. Впрочем, мультикультурная германская столица, пусть и яркий, но не самый показательный пример столкновения нового и традиционного укладов. Опыт относительной закрытости демонстрирует еврейская религиозная община Synagogengemeinde в Сааре, обязательным критерием членства в которой является вероисповедание[31]. Воссоздание объединения с особым акцентом на восстановлении синагоги началось после войны силами уцелевших «коренных» жителей региона, а также осевших там восточноевропейских евреев. Приток русскоязычных евреев был воспринят как шанс для расширения молодежных программ, знакомивших выходцев из СССР/СНГ с еврейской культурой Германии[32]. Однако успехом эта стратегия не увенчалась, а большинство из тех, кого пытались интегрировать, в итоге покинули Саар. Данные о численности еврейского населения за 1989 — 2014 гг. свидетельствуют о значительном его росте на первом этапе (с 236 до более тысячи человек) с последующим почти 15% сокращением[33].

С культурологической точки зрения русскоязычных евреев Германии упрекают в попытках воссоздать не просто привычный для них уклад, а некую идеализированную версию советского быта, включающую лишь его позитивные стороны. К ней, прежде всего, относят «русские» магазины, дающие ощущение хотя бы частичной связи с покинутым домом[34]. Еще один важный элемент — празднование Дня Победы 9 мая, что подчеркивает принадлежность к стране-победительнице во Второй мировой войне[35].

Оба явления во многом порождены психологическими сложностями адаптации в новом обществе, толкающими на реконструкцию старого и привычного уклада. Таким образом, возникло некое причудливое сочетание: русскоязычные евреи Германии живут в национальных границах «нового галута», сохраняя культурное наследие «старого». Это делает их уникальными в сравнении с русскоязычными евреями Израиля и отчасти США, которые, в отличие от отправившихся в Германию, оказались в состоянии, в намного большей степени, как отмечает д-р О. Глекнер, идентифицировать себя со страной пребывания[36].

Впрочем, проявление названных тенденций — не уникальная черта немецкого контекста. «Русские» магазины есть во многих странах мира, и далеко не всегда их существование напрямую зависит от численности русскоязычных евреев. Таким образом, в ФРГ это, скорее, еще один элемент укрепления связей между выходцами из бывшего СССР.

Что касается празднования Дня Победы, то это принципиально и для Израиля. Правда решается этот вопрос в еврейском государстве куда проще. Отчасти благодаря важности этого фактора (особенно в последние годы) в диалоге с Москвой, отчасти из-за того, что государства Израиль просто не существовало в эпоху Второй мировой, чего не скажешь о Германии. В ФРГ особые сложности создает вписывание русскоязычными евреями Дня Победы в рамки мероприятий, связанных, в том числе, с памятью о Катастрофе[37], хотя у «коренного» еврейского населения страны есть свои, зачастую противоположные представления о мемориализации Холокоста.

Очевидно, что при репатриации в Израиль проблемы, связанные с определением принадлежности к еврейству, не решились бы, что подтверждает неутихающая полемика, вплоть до призывов к проведению генетических тестов для «русских». Но вопрос о культурологических факторах русской идентичности, провоцирующий критику со стороны коренного еврейского населения ФРГ, особенно в аспектах, связанных со Второй мировой войной, при выборе выходцами из бывшего СССР в качестве нового места жительства Израиля, а не Германии, в силу указанных выше причин мог бы заметно смягчиться.

Политическое влияние

Воздействие русскоязычных евреев на политическую ситуацию наиболее заметно в Израиле, где одной из причин, обусловивших «правый» поворот, зачастую считают именно массовый приток «русских». Подобные рассуждения справедливы лишь отчасти, поскольку в 1990-е годы представители «большой алии» поддерживали «левый» и «правый» лагеря волнообразно, относительно стабильным оставался лишь их взгляд на урегулирование палестино-израильского конфликта, где им явно импонировал «правый» курс[38]. Досрочные выборы в сентябре 2019 года и в марте 2020 года продемонстрировали новую тенденцию. Ее суть — в вовлеченности «русских» в противостояние сионистов с несионистами — вместо их участия в споре между «правыми» и «левыми»[39]. Что касается проблемы урегулирования палестино-израильского конфликта, актуализированной обнародованием администрацией США «сделки века», то в «русском» Израиле многие упирают на приоритетность сохранения территорий, сближаясь с разделяющей те же взгляды частью религиозных сионистов[40]. Как бы там ни было, но важное место «русских» в израильской политике очевидно.

С русскоязычными евреями из СССР/СНГ в Германии ситуация обстоит несколько иначе. Процесс адаптации к жизни в новой стране, включая культурологические и экономические барьеры, отнял много времени, поэтому их роль в политике стала проявляться лишь недавно. Роль эта связана с партией «Альтернатива для Германии», сочетающей в своей повестке дня антииммигрантские настроения с желанием найти партнеров в израильских властных кругах. Кроме того, АдГ проявляет явный интерес к русскоязычному населению Германии в целом.

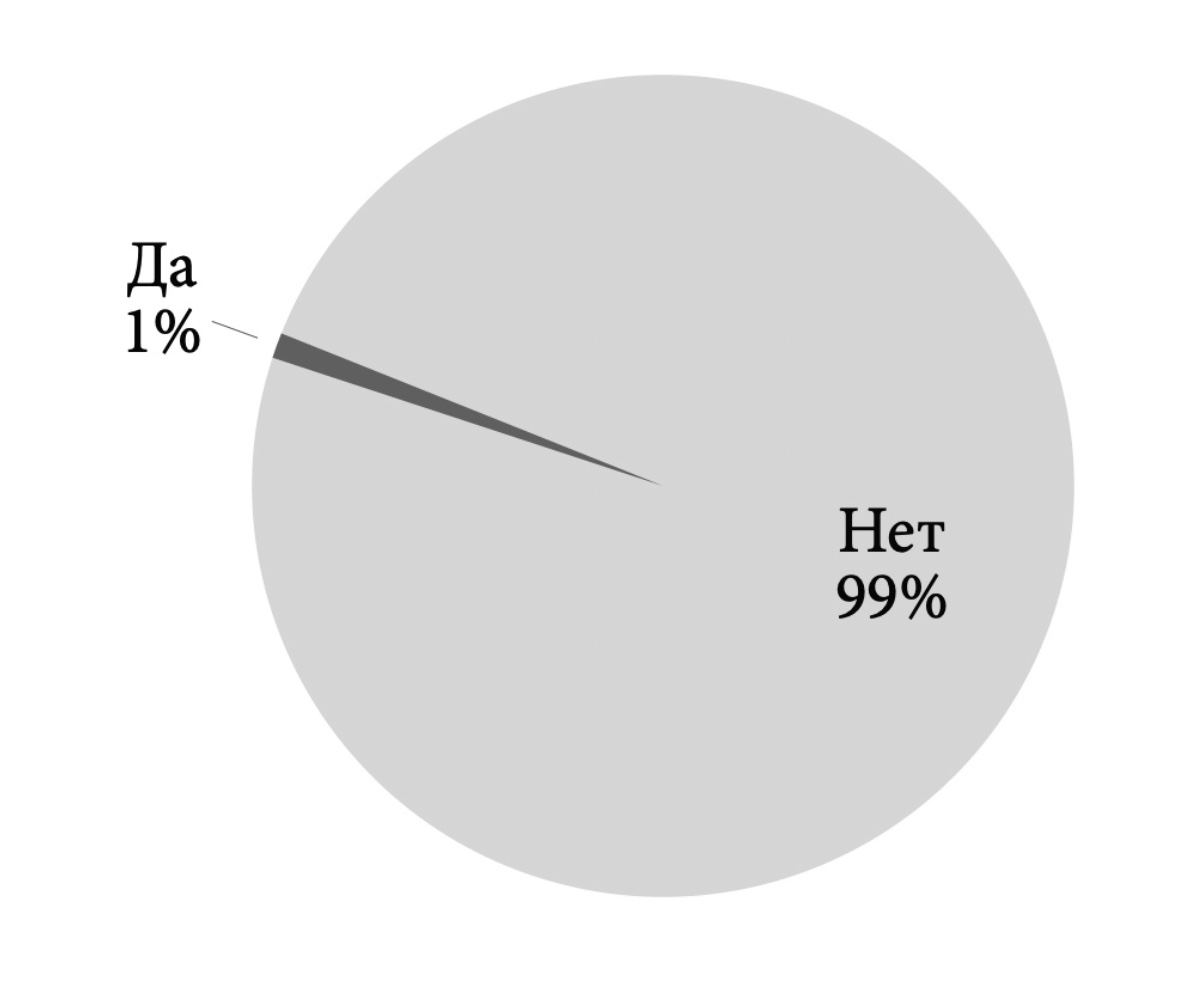

В октябре 2018 года была основана внутрипартийная ассоциация «Еврейское федеральное объединение в АдГ», или просто «Евреи в АдГ». Из 24 членов ассоциации русскоязычные составляют порядка трети[41]. Против создания этого объединения выступало множество общинных организаций, рассматривающих его лишь как прикрытие, необходимое учредителям для смягчения обвинений АдГ в антисемитизме. Активность русскоязычных в рядах ассоциации отразила конфликт культур и менталитетов «русских» и «коренных» евреев Германии, затронувший и проблематику Холокоста. Несмотря на то, что евреи СССР стали жертвами Катастрофы, память об этом у них пытались вытеснить общей принадлежностью к «народу-победителю» и запретом общинной жизни[42]. Соответственно, в новых реалиях Германии они могут выступать от лица евреев страны, не возражающих, чтобы концепция вечной ответственности уступила место практической поддержке евреев ФРГ и Израиля.

Характерно, что в партии начала функционировать схожая структура под названием «Русские немцы в АдГ». В этом контексте еврейская секция была воспринята особенно негативно, поскольку оппоненты усмотрели намерение АдГ укрепить свое и без того заметное влияние среди всего русскоязычного населения страны. Происходит это на фоне спада популярности старшей коалиционной партии федерального правительства — ХДС, поддержка которой русскоязычным электоратом в последние годы снижается.

Политическая платформа «евреев в АдГ» содержит упоминание о Государстве Израиль как «национальном доме еврейского народа», потребность в котором особенно возросла после Катастрофы[43]. Более того, ассоциация утверждает, что готова не просто соблюдать особые обязательства перед Израилем, которые принимают на себя правительственные партии в коалиционных соглашениях[44], но и «при необходимости, нести ответственность за действия израильского правительства», поскольку, по мнению «Евреев в АдГ», Израиль имеет право, в том числе, выражать и позицию диаспоры[45].

Касаясь религиозной проблематики, в АдГ отмечают, что принадлежность к еврейству обусловлена не только вероисповеданием, но и поддержанием общности традиций, необходимостью чтить свою историю и национальные корни[46]. Одной из основ еврейства партия называет крепкие семейные узы, значимость которых утрачивается в западном обществе, в силу чего оно все сильнее подвергается негативному воздействию чуждых культур. Применительно к концепции семьи, по мнению АдГ, важно соблюдение этических принципов иудаизма[47]. Выборочное следование тем или иным религиозным предписаниям в целом характерно для выходцев из СССР/СНГ, где запрет на еврейскую жизнь трансформировал традиционный уклад, закрепив ряд норм не как элемент религиозной практики, а часть повседневности.

Впрочем, главным акцентом в политической платформе «Евреев в АдГ» является борьба с мусульманским антисемитизмом, присущая и другим программным документам партии. Однако, если в остальных случаях речь идет о выходцах с Востока, не желающих принимать нормы германского общества[48], то здесь делается упор на угрозу именно еврейской жизни. Опасность, по мнению АдГ, заключается не только в росте антисемитизма, но и возможном желании германских евреев покинуть страну из-за враждебных настроений, как это произошло во Франции[49]. Таким образом, секция «Евреи в АдГ» с заметным «русским» присутствием поддерживает одну из упомянутых в начале статьи моделей взаимоотношений с Израилем. В ее рамках он воспринимается как важный для еврейской диаспоры культурный и идеологический центр, однако полное исчезновение диаспоры при этом не предполагается.

Наряду с этим упоминание мусульманского антисемитизма представляет дополнительный повод для критики АдГ с привязкой к ее русскоязычному компоненту, поскольку получается, что партия борется с мигрантами, которые принесли в Германию антисемитизм, с помощью русскоязычных евреев, в свою очередь импортировавших исламофобию.

Еще один элемент платформы «Евреев в АдГ» — обращение к институциональным основам общинной жизни в Германии. С точки зрения ассоциации, нынешняя структура устарела и не отвечает интересам общины, опираясь преимущественно на позиции спонсоров. В этой связи евреям предлагают объединяться вокруг своей партии, обеспечивающей политическое представительство евреев во власти, что гораздо продуктивнее, нежели поддержка традиционных общинных структур[50]. Такой призыв весьма любопытен в контексте развития еврейских организаций Германии после начала иммиграции русскоязычных евреев. С одной стороны, именно благодаря волне иммиграции общины существенно расширили активность, хотя при этом существенно сместились акценты общинной работы. С другой стороны, непринятие в общины лиц, в еврейском происхождении которых есть сомнения, привело к дальнейшей эрозии их популярности в среде «русских» евреев, заставляя искать поддержки в других, не обязательно еврейских, объединениях.

Заключение

Выезд русскоязычных евреев в Германию представляет собой во многих аспектах уникальный пример миграции. Во-первых, в его основу положен принцип немецкой исторической ответственности перед еврейским народом за Катастрофу. Более того, реализуя этот принцип, в ФРГ не испугались возражений со стороны Израиля, где прием Германией огромной массы выходцев с постсоветского пространства восприняли как угрозу концепции собирания евреев со всего мира в своем национальном доме.

Первые шаги по приему евреев были сделаны еще ГДР, однако это стало свидетельством не поддержания, а разрушения связей между странами соцлагеря, поскольку своими действиями Восточный Берлин акцентировал внимание на дискриминации еврейского населения в СССР.

Во-вторых, своеобразие выезда русскоязычных евреев в Германию заключается и в том, что этот процесс не вписывается в классические рамки теории о притягивающих и выталкивающих факторах миграции. Кроме сопоставления плюсов и минусов переезда в новую страну, избравшие этот путь отказались от идеи переселения в еврейское государство. Другими словами, они предпочли «старому галуту» — «новый галут», вместо того, чтобы репатриироваться на «историческую Родину». Это решение обусловила совокупность различных объективных и субъективных факторов — от представления о Германии как спокойной европейской стране, не участвующей в конфликтах и способной обеспечить достойный уровень жизни, до негативного опыта, полученного в Израиле лично или родственниками и знакомыми.

В-третьих, для выходцев из СССР/СНГ к традиционной дихотомии, согласно которой, в стране исхода они евреи, а за рубежом — «русские», добавляется понимание, что в Германии они не совсем беженцы. Они прибыли в ФРГ как «контингентные», то есть, вынужденные мигранты из кризисных регионов мира. Аналогичным правом до них в 1970-е годы, к примеру, воспользовались вьетнамцы, а после — сирийцы.

Наконец, по-своему уникальна модель отношений, сложившаяся между русскоязычными мигрантами и принимающим обществом, точнее, еврейской общиной. Немецкие еврейские организации на начальном этапе лоббировали прием выходцев из СССР/СНГ, рассчитывая на их полную интеграцию в сложившуюся социокультурную и религиозную среду. Прогнозируемым эффектом был расцвет еврейской общинной жизни. При этом явно не учитывалось, что меньшая по численности группа, пусть и являющаяся принимающей стороной, не сможет «подстроить» под себя большую по численности. Таким образом, разочарование от негативных эффектов, связанных с притоком русскоязычных евреев, оказалось взаимным.