Фото: Архив Яд Бен-Цви, израильская делегация на VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве, 1957 г.

Summary. 70 лет тому назад при министерстве главы правительства Израиля была создана организация, известная сегодня как «Натив». Ее кадровым резервом стал “а-Моссад ле-Алия Бэт”, подразделение Еврейского Агентства, способствовавшего нелегальной эмиграции европейских евреев в подмандатную Палестину накануне, в годы, и сразу после Второй мировой войны. Ее целью стало развитие связей между еврейским государством и евреями стран коммунистического блока, а также координация усилий израильских и международных организаций в борьбе за репатриацию и эмиграцию евреев СССР. При том, что официальные и кодовые названия организации, а также методы и направления ее деятельности менялись не раз, цель оставалась неизменной на протяжении десятилетий. С установлением полноценных дипломатических отношений Израиля со странами бывшего СССР и Восточной Европы, главной функцией «Натива» стала консульская работа и культурная деятельность, что в свою очередь служит важным звеном в межгосударственных отношениях Иерусалима с государствами Восточной Европы, и в развитии организованной еврейской жизни на постсоветском пространстве.

В течение многих лет борьба Государства Израиль за советское и восточноевропейское еврейство не только не афишировалась, но и, в известной мере, скрывалась. В результате сложилась ситуация, когда, несмотря на отдельные подробные публикации, появившиеся за три десятилетия с развала СССР, широкому кругу о роли Израиля все еще известно достаточно мало.

Выступая в 2021 г. на онлайн конференции, посвященной британской группе активисток борьбы за евреев СССР «35» (The 35) с лекцией о роли Израиля в ее создании, автор данной статьи услышал от одного из слушателей знаковую фразу: «Я не понимаю, каким образом Израиль относится к этой борьбе! Ведь всем известно, что все началось в США!». Но так ли это было на самом деле?

Нехемия Леванон, возглавлявший в 1970-1982 гг. в руководстве Израиля направление по связям и борьбе за эмиграцию евреев СССР и стран коммунистического блока, в своей книге, увидевшей свет в 90-х годах прошлого века,[1] так описал любопытную ситуацию: “Мы настолько тщательно скрывали свою деятельность, что сумели засекретить ее не только от властей Советского Союза и стран Восточной Европы, но и от самих себя”. И действительно, в течение многих лет борьба Государства Израиль за советское и восточноевропейское еврейство не только не афишировалась, но и, в известной мере, скрывалась. В результате сложилась ситуация, когда несмотря на отдельные подробные публикации, появившиеся за три десятилетия прошедших с развала СССР, широкому кругу о роли Израиля все еще известно достаточно мало. Тем более, на русском языке. Кроме того, сегодня многие, вступившие в борьбу за советских евреев далеко не начальном ее этапе, стараются приписывать себе не только ее успех, но и сам факт ее начала.

Израильское агентство для защиты евреев

Конец 1940-х – начало 1950-х годов ознаменовались рядом тяжелых для евреев событий: антисемитские демарши в арабских странах, в отместку за проигрыш арабских армий евреям в Войне за независимость Израиля, и волна антисемитских преследований в странах Восточной Европы и СССР. Борьба с “космополитизмом”, преследования отдельных еврейских деятелей коммунистических партий, самое известное из которых – это процесс Рудольфа Сланского в Чехословакии, где, среди прочих, на скамье подсудимых оказались два похищенных израильтянина – Мордехай Орен и Шимон Оренштейн. И общий “дух времени”, и череда событий, которые повлияли на еврейский мир, вызвали серьезные опасения среди израильского руководства за безопасность крупных еврейских общин во многих странах – как Ближнего Востока, так и Восточной Европы.

Начиная с самого создания Государства Израиль руководство страны постоянно обращалось к Советскому Союзу – на всех уровнях – с просьбой позволить выезд евреев в Израиль. Подобные шаги предпринимались также и по отношению к другим странам Восточного блока, и там все было значительно проще. Например, из Румынии и Польши евреям позволялось выезжать относительно свободно – в отличие от СССР, который полностью заблокировал возможность репатриироваться.[2]

Поэтому, уже с конца 1940-х годов, то есть по окончанию периода, часто именуемого в Израиле “медовым месяцем” в отношениях между Израилем и СССР, израильское руководство постепенно пришло к решению о создании структуры, которая будет заниматься вопросами помощи евреям в странах, где контакты между еврейским государством и местной еврейской общиной ограничены. Речь идет не только о государствах Восточной Европы, но и об арабских странах. То есть фактически о тех местах, откуда евреи не могли свободно выехать в Израиль.

В самом конце 1951 года премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион пишет в своем дневнике: «Реувен Шилоах (первый глава Моссад – внешней разведки Государства Израиль) предлагает создать государственную структуру, целью которой станет деятельность в арабских странах, помощь в эвакуации евреев из стран Восточной Европы и сбор информации о положении евреев в тех странах, где прямой контакт с Израилем невозможен. А также для спасения имущества евреев в тех странах, откуда они бежали».

Еще в начале 1950 года высшее руководство Израиля (вначале на закрытых, а со временем – и на открытых форумах) стало озвучивать информацию о желании Израиля поддерживать контакты с евреями СССР и стран Восточной Европы. Итогом этого стремления, в конечном итоге, и стало создание организации «Натив», чьим фактическим девизом была публично произнесенная фраза Д. Бен-Гуриона в его речи 21 мая 1950 года на праздновании 25-летнего юбилея киббуца Афиким (был создан выходцами из Советского Союза, прежне именовавшегося “Киббуц а-шомер а-цаир ми-СССР” – “Киббуц движения “Молодой страж” из Советского Союза”). Звучала она так: “Мы не отказались, не отказываемся и никогда не откажемся от связи с евреями Советского Союза и всегда будем требовать, чтобы Государство Израиль и наши братья в СССР поддерживали отношения”.

Параллельно с обсуждениями положения евреев в восточной Европе и СССР, развивался процесс создания структуры для контактов с евреями арабских государств и других восточных стран. Иными словами, процитированная выше запись от конца января 1951 г. в дневнике Давида Бен-Гуриона является основным публичным свидетельством окончания процесса создания организации, который был отнюдь непростым.

Вопросом контактов и создания специальной структуры одновременно занимались несколько человек. Одним из них был Ишайяху Трахтенберг (Шайке Дан), один из руководителей созданного в середине 1930-х гг. движения за нелегальную эмиграцию – “а-Мосад ле-Алия Бэт” (“неофициальная” то есть «параллельная» алия). Он прославился тем, что в годы Второй Мировой войны был сброшен британской армией с парашютом в Европе, и после войны помогал евреям перебраться в Израиль. Накануне, в ходе и особенно после Второй Мировой войны, посредством проекта “Бриха” (Побег) в странах Европы, “а-Мосад ле-Алия Бэт” сумел скоординировать движение десятков и сотен тысяч евреев, легально и нелегально пытавшихся выехать в тогдашнюю подмандатную Палестину.

Интересный факт: советское руководство знало о деятельности движения “Бриха” в странах Восточной Европы. С начала 2000-х годов было рассекречено несколько советских документов, которые показывают, что руководству советской армии в странах Восточной Европы был дан приказ просто игнорировать поток выезжающих евреев. Однако, это игнорирование резко прекращалось, как только деятельность организации “Бриха” пересекала советскую границу. Представители организации действовали на территории СССР, главным образом в тех регионах, которые были аннексированы СССР в 1939-40 годах: в странах Балтии, главным образом в Литве, а также в районах Львова и Черновцов, где представители организации переводили евреев через польскую и румынскую границы, помогая им таким образом бежать из советского “рая”, перебираться в страны Восточной Европы, а оттуда уже достаточно свободно добираться до Палестины.

После создания государства, когда евреи могли свободнее перебираться в Израиль, нужда в “а-Мосад ле-Алия Бэт” фактически отпала, и Шайке Дан обратился к нескольким государственным деятелям с предложением преобразовать ее в структуру, которая изучала бы положение и способствовала репатриации в Израиль евреев стран коммунистического лагеря.

Одним из его собеседников был Реувен Шилоах, который в то время занимался созданием израильской внешней разведки «Моссад». Параллельно с Даном похожую идею озвучил и помощник Шилоаха Акива Левинский, (будущий казначей Еврейского Агентства «Сохнут») занимавшийся в то время вопросами репатриации, в частности молодежной. На основании всей полученной информации, Шилоах обратился к Давиду Бен-Гуриону, чье положительное решение вскоре получило практические очертания: в течение нескольких месяцев появилась организация, которая сегодня известна как “Натив”.

С упомянутой дневниковой записью Бен-Гуриона связана также еще одна история, которая была весьма показательна для модели отношений в первые годы институтов молодого государства со старыми еврейскими структурами времен британской власти, такими как Еврейское агентство “Сохнут”. Считаясь зонтичной организацией, которой номинально подчинялся в свое время “а-Мосад ле-Алия Бэт”, Сохнут, не желая терять один из рычагов былого влияния, как только было принято решение, воспротивился, и в течение нескольких месяцев между ним и представителями государственного аппарата шли переговоры о том, кому будет подчиняться вновь созданная структура. В итоге Бен-Гурион поступил “по-бен-гурионовски”: членам правящей партии “МАПАЙ” (Рабочая партия Израиля) в руководстве Еврейского Агентства было направлено письмо с требованием голосовать в соответствии с партийной дисциплиной, основанной на решении специального заседания совещания во главе с лидером партии, которым и был премьер-министр: о передаче новой структуры, ответственной за связи с евреями в странах, где существует проблема прямого контакта с представителями Израиля, исключительно в ведение государства. У дисциплинированных партийцев не оставалось выбора, и в марте 1952 года был подписан договор между представительством правительства Израиля и Еврейским Агенстввом, утверждающий данное решение.

В течение первых нескольких месяцев новую организацию, еще не имевшую названия, координировал Шайке Дан. Но в начале 1953 года, когда сформировалась структура, соответствующая тому, чем стал потом “Натив”, ее возглавил советник премьер-министра (в ипостаси министра обороны) Шауль Авигур – легендарная фигура в истории Израиля. Он был одним из руководителей организации “Хагана” – подпольной военной организации евреев подмандатной Палестины, успел даже сразиться вместе с Трумпельдором в известном бою у поселения Тель Хай, а в последствии был основателем и многолетним главой упомянутого “а-Мосад ле-Алия Бэт”.

Одно из имен, которое следует упомянуть прежде всего, – Моше Кармиль (Червинский), который вместе с Авигуром и уже упомянутым Шайке Даном составили руководящий треугольник молодой организации. Поскольку довольно наивно предполагалось, что, если деятельность перенести за пределы Израиля, Советскому Союзу будет сложно «докопаться», кто выходит на контакт с евреями стран Восточного блока, Шауль Авигур дейтсвовал в Цюрихе, передовой штаб под руководством Шайке Дана находился в Вене, на стыке Западного и Восточного блоков, а тыловой штаб находился в Тель-Авиве и его возглавлял Моше Кармиль.

Что в имени твоем?

С именем Шауля Авигура было связано и одно из первых названий организации по связям и защите евреев, оказавшихся за «железным занавесом». В целом этих названий в различные эпохи было очень много, и каждое изних отражало отдельные аспекты деятельности того, что сегодня принято относить к “Нативу”. Первые годы ее деятельности среди сотрудников ее принято было называть тем, что в советских разведданных именовалось “ведомством Шауля”, то есть “ведомством Шауля Авигура”, на иврите “а-Мосад шель Шауль”. Сотрудники назывались “людьми Шауля” – “аншей Шауль”.

Но, очевидно, “Нативу” также требовалось некое собственное название. Поэтому основатели организации решили действовать по принципу использования кодовых слов, которые, на первый взгляд, непосвященным лицам не скажут ничего. Те же, кто знал, что происходит, сразу понимали, что речь идет о том самом «ведомстве Шауля». При этом, основным критерием было то, чтобы это название как-то косвенно отражало связь с евреями и помощь в репатриации. Примерно в 1953 г. появился и в течение нескольких лет использовался акроним “Билу” – в честь появившейся в конце XIX века ранне-сионистской организации, наименование которой было основано на библейской фразе из книги Исаии («Бейт Яков, Леху вэ-нелха – Дом Иакова, встанем и пойдем»). В 1954 году появилось новое название, сперва отражавшее деятельность “Натива” в Восточной Европе – “Мелет” (дословно цемент), однокоренного ивритскому слову «милут» (помощь в побеге). Это название просуществовало где-то в течение года. В январе 1955 года начинается использование еще одного названия, которое со временем дало название всей организации – “Натив”, то есть “Тропа”.

Как можно увидеть, все эти названия – “Билу”, “Мелет” и “Натив” соответствуют основному принципу наименования ведомства Шауля Авигура, которое отражает его деятельность, но не раскрывает его.

Вторым названием, которое также отражало одну из сторон функционирования “Натива”, стало слово “Бар”. В середине 1955 года, когда фокусом интересов «Натив» стали исключительно евреи стран Восточной Европы и СССР, а остальные его структуры и виды деятельности были переданы другим госорганизациям, было принято решение о начале деятельности не только в странах Восточной Европы, но и в странах Запада. Израиль понимал, что он сам не сможет бороться с таким гигантом-суперсилой как Советский Союз, и требовалась помощь как еврейских общин всего мира, так и неевреев.

Главным препятствием мобилизации столь необходимой поддержки было неверие мировой общественности в то, что в Советском Союзе евреи реально подвергались таким серьезным преследованиям. Потому было принято решение провести кампанию разъяснения реального положения вещей. И вот это слово “разъяснение” (асбара – на иврите) и послужило основой для названия «Бар», присвоенное сперва проекту, а потом и целому отделу организации, который и занимался публикацией информации о советских евреях среди прочих видов деятельности в странах Запада. Такого толкования придерживался первый руководитель “Бара” – Биньямин Элиав. Впрочем, имеется и другая версия – некоторые сотрудники отдела утверждают, что слово “Бар” являются первыми двумя буквами ивритского словосочетания “Брит а-Моацот” (Советский Союз).

Ну, и третье название, которое стало очень известным: “Бюро по связям” (Лишкат ха-Кешер). Если “Натив” и “Бар” были кодовыми названиями, которые нигде не публиковались, то “Бюро по связям” стало известно, как в странах Запада, так и за “Железным занавесом”, и фактически стало прикрытием для деятельности “Натива” и “Бара”.

С этим названием также связаны две истории. Когда в 1953 году МИД переехал из правительственного квартала «Кирия» в Тель-Авиве в Иерусалим, освободившиеся несколько комнат были заняты сотрудниками “Натива”, и одной из таких занятых комнат была комната связи, которая использовалась для передачи сообщений. На иврите ее стали называть “Лишкат а-Кешер” (дословно «Бюро по связям») как еще одно кодовое обозначение организации. Однако, постепенно это название стало использоваться для некоего кодового, однако публичного названия для всей организации. Второй же вариант возникновения названия “Бюро по связям” также относится к Министерству иностранных дел, поскольку “Натив”, сидя в Тель-Авиве, помогал израильскому МИДу и выполнял роль некоего “представителя” в центре Израиля, главным образом для принятия и передачи корреспонденции в главный офис МИДа.. Поэтому очень часто обращение в “Натив” так и называлось: “В Бюро по связям Министерства иностранных дел”.

Подобно тому, как с израильской стороны было несколько названий – “Натив”, “Бар”, “Бюро по связям” – так же и советская сторона оперировала несколькими понятиями. Причем, что любопытно, слово “Натив” советские спецслужбы не использовали. Вернее, использовалось искаженное понятие “Нетива” – именно в женском роде. Скорее всего, кто-то услышал родительный падеж слова “Натив”, не совсем понимая его смысл, и так это вошло в обиход, в том числе в официальных документах. В открытых публикациях впервые такое понятие появилось 30 мая 1970 года в газете Известия, где, среди прочего, говорилось об израильских туристах, за которыми стоит организация “Нетива”, возглавляемая “полковником Нехемией Леваноном”. При чем интересно, что Нехемия Леванон стал главой “Натива” только за 4 недели до этого – 1 марта 1970 года. То есть это был некий “привет” новому руководству. В книгах, которые появились после распада СССР, посвященных израильским спецслужбам, первоначально тоже использовалось такое название – что говорило о том, что за этими публикациями стояли выходцы из советских спецслужб.

Параллельно в КГБ использовалось наименование “Русский отдел” израильского МИДа, вероятно имея в виду “Бюро по связям”. По непонятной причине, в КГБ делали различие между двумя этими наименованиями. Например, во время подготовки к московской Олимпиаде 1980 года в документе за подписью главы КГБ Андропова, упоминается, что “русский отдел израильского МИДа готовит провокацию”. Когда в постсоветское время начали появляться публикации о “Русском отделе”, стоящем отдельно от «Нетивы» — стало также ясно, что за ними стоят выходцы из советских спецслужб.

КГБ пристально следил не только за представителями “Натива”, но и за простыми израильтянами, как, впрочем, и за всеми иностранцами, которые воспринимались как потенциальные шпионы. Любая встреча с израильтянином требовала кураторства агента КГБ, причем агент мог быть как сотрудником Комитета, так и сторонним человеком. Среди таких агентов, судя по архивам КГБ, открытым в Украине, было немало евреев и, даже, самих родственников израильтян. Информация такого агента, к примеру, имеется в деле 1954 или 1955 года, когда из Израиля прибыло в СССР торговое судно с цитрусовыми, где, среди прочих прибывших израильтян, судя по отчету советского агента, который с ним общался, был и отец Ариэля Шарона, Шмуэль (Самуил Мордехаевич) Шейнерман.

В отношении КГБ к израильтянам имеется еще одна интересная и даже забавная история. В Израиле в те годы существовало правило, что любой крупный чиновник был обязан гебраизировать свою фамилию. Отсюда, например, Шауль Меиров стал Шаулем Авигуром, Иешаягу Трахтенберг стал Иешаягу Даном, Моше Червинский стал Моше Кармилем. Небезызвестный Иссер Гальперин стал Иссером Харэлем. Тот же Моше Черток стал Моше Шаретом. Более того, если в самом Израиле гебраизация фамилий была относительно добровольной, то любой представитель Израиля, выезжавший за рубеж, обязан был взять ивритскую фамилию. Советские же органы, по причине всеобщей подозрительности, воспринимали весь процесс смены фамилий не как укрепление национального самосознания, а как использование оперативных псевдонимов.

Особенно это заметно по советским документам 1950-х годов: когда речь шла об Авигуре или Кармиле, их называли Меиров или Червинский, но никоим образом не их ивритизированной фамилией. Незнание ивритских реалий иногда приводило к смешным моментам. Например, в советских документах присутствует упоминание Гриши (Цви) Шенкмана, бывшего сотрудника а-Мосад-ле-алия-бэт, который в годы Войны за Независимость комановал портом Хайфы, в 1950-е годы работал вместе с Шайке Даном в Вене, помогая евреям выезжать в Израиль. Гриша Шенкман отказался гебраизировать фамилию на постоянной основе. Однако для выезда за границу он согласился воспользоваться ивритской фамилией Сегев. В советских же документах фамилия, которая воспринималась как оперативный псевдоним, была указана как Сергеев. То есть очередной сотрудник советских органов не смог понять, что такое Сегев, и поэтому дополнил ивритскую фамилию по своему советскому восприятию, превратив ее в типичную русскую фамилию Сергеев. В отчетах 1960-1970-х годов фамилия Сергеев продолжала присутствовать, но две лишние буквы уже зачеркивались вручную.

Иными словами, израильтяне, даже сами того не понимая, вольно или нет, сумели сильно запутать советские органы.

Борьба, бартер и иные методы

Во многих странах Восточной Европы Израиль мог договориться с местными властями, и поэтому уже к середине 1950-х годов подпольная деятельность стала ненужной: в те годы были достигнуты соглашения с различными восточноевропейскими режимами, позволившими евреям легально выезжать в Израиль на ПМЖ. Так, например, появился легальный канал из Польши, чем воспользовалось несколько десятков тысяч евреев, которые вернулись в рамках репатриации конца 1950-х гг из СССР. Часть из них была польскими гражданами еще до 1939 года, часть сумела выехать по поддельным документам. Большинство, в итоге, оказалось в Израиле. Также был и румынский канал выезда бывших подданных Бухареста, проживавших в присоединенной к СССР в 1939-40 гг. Буковине. Однако румынская история была еще интересней. В отношении евреев Румынии с конца 1950-х гг применялась опция “выкупа”, первоначально – в виде своего рода “бартерной сделки”. По некоторым косвенным свидетельствам, она была заключена после того, как Никита Хрущев сказал своим румынским коллегам: “Ни в коем случае не берите наличные, а заключайте бартерные сделки, потому что это будет сложнее доказать”.

И действительно, несколько раз арабские страны обвиняли Румынию, да и СССР тоже, в том, что они позволяют евреям выезжать в Израиль, на что румынская сторона требовала доказательств – каковые арабы представить не могли, ведь контакты с Израилем были исключительно торговыми. В результате этой «торговли», в начале 1960-х гг. румынская внешняя разведка, которая курировала вопрос «еврейских» контактов с Израилем, стала самой мощной структурой страны, занимавшейся экспортом птичьего мяса. Причина проста: оно производилось на птицефермах, построенных с помощью еврейского государства в рамках «бартера».

Со второй половины 1960-х гг, когда Хрущева уже не было, а во главе Румынии стал Николае Чаушеску, он решил закончить историю с бартером, и в течение нескольких лет эта история перешла на полноценный выкуп. Кроме платежей из Израиля, румынская сторона получала деньги и от евреев лично: имущество и собственность тех, кто уезжал, как условие выезда из Румынии.

Возникает естественный вопрос, почему на бартерные отношения, подобно румынам, не согласилась советская верхушка? Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Сегодня, когда часть советских документов уже опубликована[3], видно, что хотя тема в советском руководстве обсуждалась на самом высоком уровне, большинство партийного руководства и спецслужб были решительно против. С советской точки зрения массовый выезд граждан любой национальности за пределы СССР просто мог создать ненужный ажиотаж, показать, что Советский строй – это не лучшее, о чем может мечтать гражданин СССР.

Иными словами, если интересом властей Польши или Румынии в эмиграции евреев была возможность заработать деньги или получить передовые технологии или же, как в случае с первой, банальный антисемитизм, то в СССР выезд любого человека из страны воспринимался как неудача советского строя, а страна победившего социализма, «идущая семимильными шагами к коммунизму», не могла себе такого позволить.

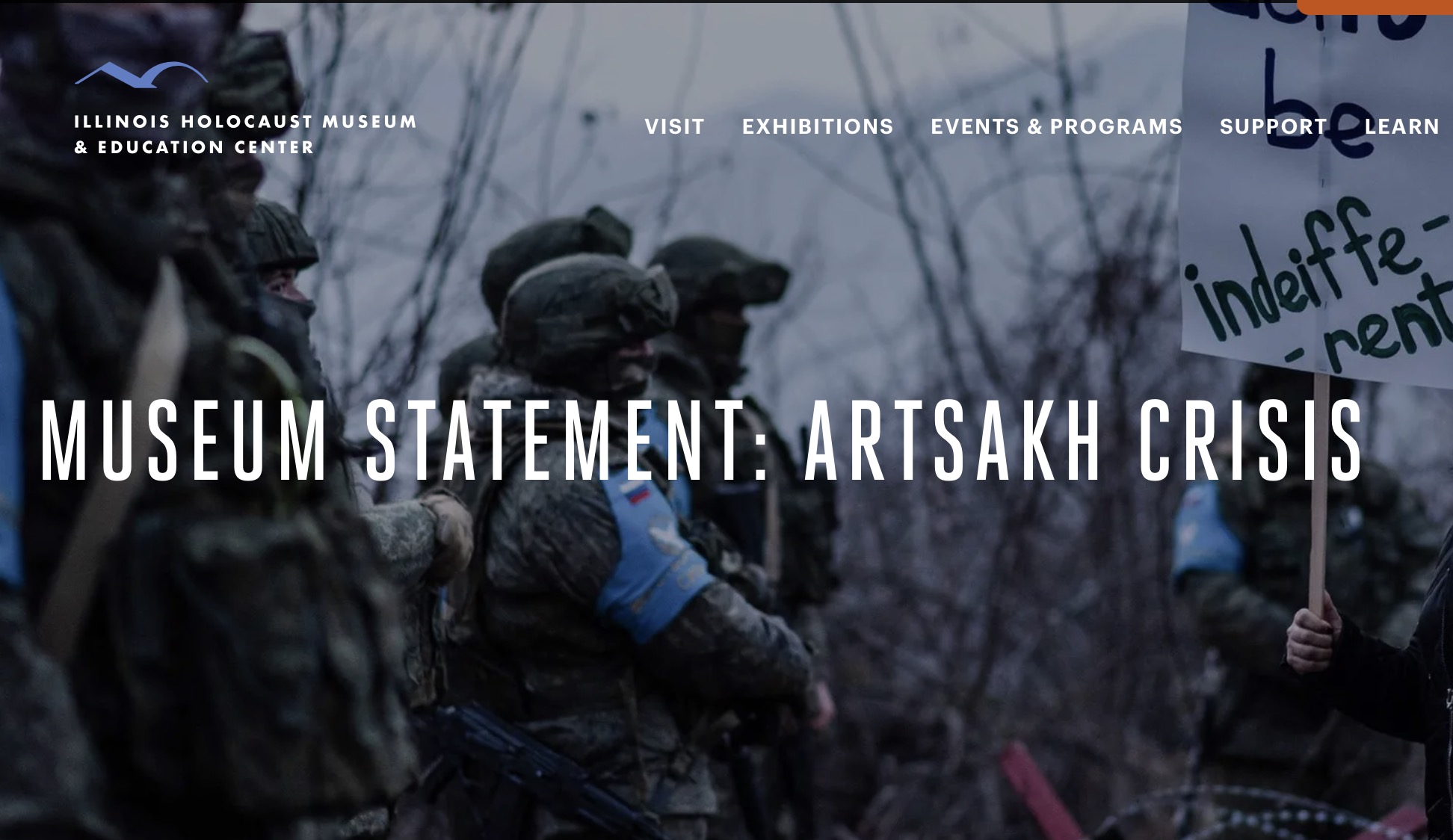

Потому, в отношении евреев СССР Израиль вел полномасштабную борьбу за выезд, включавшую, среди прочего, поиск каналов связи, где ведущую роль играл «Натив». Хороший пример – лето 1957 года, когда во время международного фестиваля молодежи и студентов в Москве, за кулисами происходила встреча между израильтянами и советскими евреями. Израильская делегация была большой – порядка 200 человек, но внутри нее было достаточно серьезное разделение. Около ста делегатов были представителями компартии, которые отказывались сотрудничать с так называемой “сионистской” делегацией. В свою очередь, среди сионистской делегации было немало арабов, которые также помогали общаться с советскими евреями. Каждый вечер израильские члены делегации собирались вместе, общались, обменивались информацией о своих контактах с советскими евреями. Понятно, что многие советские евреи пытались передать записки своим родственникам, знакомым, друзьям, связь с которыми была потеряна.

По некоторым подсчетам, около 200.000 советских евреев в той или иной мере общались с израильтянами. Речь идет не о публичном проявлении “махрового сионизма” (если пользоваться советской терминологией), а просто о возможности узнать об Израиле и израильской культуре: на фестивале выступали ансамбли, танцоры, певцы, люди искусства, спортсмены. На каждое такое мероприятие приходили сотни и тысячи евреев со всех уголков СССР.

Понятно, что советские власти пытались мешать этому. У нас есть опубликованные документы КГБ, из которых было видно, как они пытались это сделать: выступление израильских делегатов переносилось без предварительного объявления из одного места в другое, иногда в другой конец города – и часто евреи приходили в место указанное изначально, где в итоге ничего не происходило. Еще по пути в Москву поезд с израильской делегацией подвергался всяческим «помехам». Так, остановки обычно происходили или по ночам, или на якобы безлюдных станциях. Однако советские евреи – по каким-то своим, внутренним каналам связи, – сумели узнать траекторию движения поезда и все же приходили на станции. Есть фотографии того, как сотни людей стоят вместе, танцуют, поют, обнимаются.

То же самое происходило и во время фестиваля: еврейская молодежь (и не только) постоянно общалась с израильтянами. Сионистская делегация в основном состояла из социалистов. Израильтяне часто посещали Московскую Хоральную синагогу. Это все заснято как израильтянами, так и советской хроникой, которая потом использовалась для советских пропагандистских антиизраильских фильмов. Тысячи людей вокруг синагоги обступают израильтян, пытаются говорить – кто по-русски, кто – на иврите, кто – на идише. В итоге, когда израильская делегация вернулась, были опубликованы не только воспоминания, был выпущен целый альбом фотографий и артефактов, полученных от советских евреев.

Ситуация после победы Израиля в Шестидневной войне

Так или иначе, до 1967 года деятельность представителей Израиля в странах Восточной Европы была открытой, израильтяне находились в регионе на постоянной основе. Сотрудники Натива действовали непосредственно в странах Восточной Европы. В июне 1967 года, после победы, с разгромным счетом, Армии обороны Израиля над армиями Египта, Иордании, Сирии и поддержавших их Ирака и Алжира в Шестидневной войне, ситуация поменялась кардинально: за исключением Румынии, все страны Восточного блока разорвали дипотношения с Израилем.

Румыны же продолжали вести дела. Они понимали, что, с одной стороны, они будут неким связующим звеном между Восточным блоком и Израилем. С другой, — полагали для себя важным показать некую независимость от Москвы. С третьей стороны, – деньги – никто не хотел отказываться от будущих вливаний. Потому что как раз тогда происходил процесс замены бартера на наличные.

В других же странах израильтян уже не было, и потому контакты с евреями были прерваны. На это, как я подозреваю, советское руководство и рассчитывало. Собственно, уже и в прежние времена израильтянам намекали, что их довольно активная деятельность по связям с евреями не вызывает у властей положительных эмоций. Даже несмотря на то, что, по всем международным стнадартам, подобные контакты не запрещались.

Поэтому, когда прямая связь была нарушена, в Израиле начали искать способы продолжать контакты. Время после Шестидневной войны – это период взлета еврейского самосознания, в том числе в Советском Союзе. Появляются не только мелкие сионистские группы, но и крупное движение, потому нужна была возможность контактировать с евреями. Естественно, пользовались и технологиями того времени. И из Израиля, и из Западной Европы сумели наладить телефонную связь с евреями из СССР. Достаточно большое количество информации о евреях передавалось именно по телефону. Понятно, что у этого способа были и свои плюсы, и минусы. Когда советское руководство хотело, никакой подобной связи не могло возникнуть. Поэтому на каком-то этапе возникла идея посещать СССР в качестве туристов.

Несмотря на разрыв отношений, СССР не препятствовал приезду израильтян, как и Израиль – приезду советских граждан, которые могли, например приехать в Израиль в рамках специальной делегации 9 мая. Она всегда включала ветеранов войны и – обязательно – представителя “благонадежных” (“дрессированных”, если перефразировать известный анекдот) советских евреев.

Так же и израильтяне иногда приезжали в Советский Союз как туристы по израильским паспортам, а иногда и по гражданству Западных стран. Идея движения “туристов”, приезжавших в СССР, принадлежит человеку по имени Арье Кроль, получившему в 2000 году Государственную Премию Израиля. Кроль, уроженец СССР, маленьким мальчиком был вывезен в Палестину. В 1960-е годы он сумел наладить связь со своей семьей, которая осталась в СССР.

Арье был представителем “региозного сионизма”. Посетив Советский Союз, он понял, что фактически за какие-то считанные секунды стал источником информации об Израиле для советских евреев. Поскольку он был знаком как с руководством религиозных сионистов, так и с Бен-Гурионом, он попытался обратиться к ним с идеей посылать в СССР молодежь, которая рассказывала бы об Израиле. На каком-то этапе Кроля свели с Шаулем Авигуром, которому эта идея понравилась. Даже выехала первая такая группа “молодых сионистов” в 1966 году. А в 1967 году произошел разрыв отношений, и израильтяне уже с трудом могли свободно посещать СССР как рядовые туристы. Поэтому Арье Кроль обратился к религиозным сионистам в других странах, и уже постепенно это “движение туристов” наладило связь между Израилем и советскими евреями.

Возвращение легальности

Летом 1988 года, впервые за 21 год, вернулась в СССР официальная израильская делегация. Действовала она при посольстве Нидерландов, которые представляли Израиль в СССР (а Финляндия представляла СССР в Израиле), и в ее составе были также сотрудники “Натива”, которые уже официально начали контактировать с советскими евреями. После же распада СССР, когда необходимость в борьбе за евреев отпала, поскольку евреи смогли свободно выезжать в Израиль и любую другую страну, деятельность “Натива” стала меняться.

Фактически за десятилетия работы “Натив” сумел выработать специализацию в представлении Израиля различными способами – на культурном, общественном уровнях, помогать связям между странами. В начале 1990-х годов в странах бывшего СССР появились Израильские культурные центры, которые действуют до сих пор и которые позволяют любым гражданам стран бывшего СССР получать информацию о Государстве Израиль, о культуре Израиля, образовании, истории, изучать иврит. Иными словами – познакомится с Израилем как со страной, открытой для общения. Как отмечает Глава «Натива» Нета Брискин-Пелег, культурные центры «Натив», это институты, призванные укреплять и расширять связь с культурой и традициями еврейского государства. Культурные связи, продвигаемые в последние десятилетия организацией «Натив» в странах бывшего СССР, стали важным звеном в межгосударственных отношениях Израиля с государствами Восточной Европы.

[1] Нехемия Леванон, Ха-код – «Натив» (Код – «Натив»). Тель-Авив: Ам Овед, 1995 (на иврите)

[2] Подробнее об этом, см.: Яков Ливне, «Еврейская тема в отношениях Иерусалима и Москвы 1948-1954 гг. по материалам российско-израильского архивного проекта»// Евреи Европы и Азии: состояние, наследие и перспективы. Ежегодник ЕАЕК, Т. 2 (2019-2020/5780)/ Чернин, В. и Ханин, В. (З.), ред. – Иерусалим и Герцлия: Институт Иудики Еврейского Университета в Иерусалиме и Институт Евро-Азиатских Еврейских исследований, 2020, сс. 332 — 349

[3] См. Boris Morozov, Documents on Soviet Jewish Emigration (Frank Cass, 1999); Vladimir Khanin, Documents on Ukrainian Jewish Identity and Emigration, 1944-1990 (London: Frank Cass, 2003); Ziva Galili and Boris Morozov, Exiled to Palestine: The Emigration of Soviet Zionist Convicts, 1924-1934 (London: Routledge, 2007); Зеэв Ханин и Борис Морозов, «Предатели Родины»: еврейская эмиграция глазами советских властей [Bogdim beMoledet: Hahagira hayehudit beeynei hashilton haSovieti] (Tel-Aviv: Tel-Aviv University Press, 2005, на иврите); Борис Морозов, Еврейская эмиграция в свете новых документов (Москва: Иврус, 1998);